Por momentos el optimismo de los hombres de Javier Milei deviene en euforia. Se advierte hasta en funcionarios habitualmente mesurados, acostumbrados a medir cada una de sus palabras, como Luis “Toto” Caputo. El ministro de Economía transmitió esa sensación días atrás cuando habló en la conferencia anual de FIEL. Se refirió a “una situación inédita” en la que por primera vez se registra un fuerte apoyo de la sociedad argentina ante una decisión política de mantener el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal. En otros términos, desde el Gobierno se busca forzar una interpretación del reciente éxito electoral: cuando muchos suponían que la población no soportaba el ajuste, las urnas demostraron lo contrario.

Voceros del Gobierno insisten en que la Argentina de Milei está de moda en el mundo y en que, después de las elecciones del 26 de octubre, se advierte en distintas áreas de la administración gubernamental un renovado interés de diplomáticos y empresas extranjeras por el país. El titular del Palacio de Hacienda recalcó, en tal sentido, que en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hay nueve proyectos aprobados por unos 24.800 millones de dólares y 15 en evaluación por alrededor de 26.500 millones, aunque fue más allá: proyectó que, hacia 2031, solo la minería estaría en condiciones de generar un balance superavitario de 57.000 millones de dólares.

El principal riesgo al que temían los inversores antes de los comicios legislativos de medio término no era tanto el llamado “riesgo kuka” como el derivado de la percepción de que la sociedad dejase de apoyar el proceso de transformaciones económicas del Gobierno. La conclusión del resultado que arrojaron las urnas es que el paciente está tolerando el tratamiento del doctor Milei.

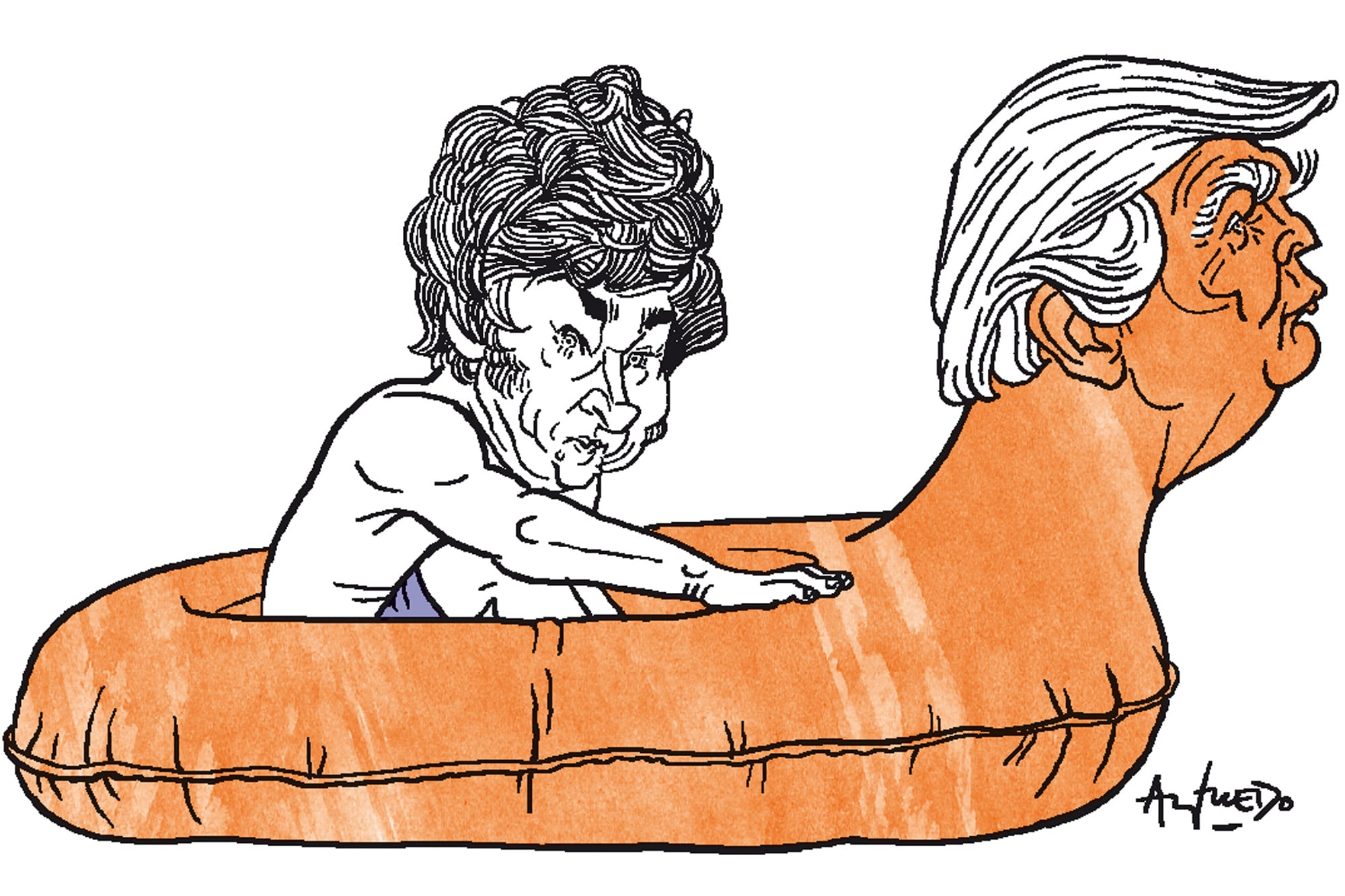

Podría interpretarse, como desea el Gobierno, que la sociedad argentina banca el ajuste. Sin embargo, subsisten no pocas dudas. Si se llegó a una situación de tensión tal que la Argentina requirió del apoyo de Donald Trump y del Tesoro estadounidense para frenar una corrida cambiaria fue, precisamente, porque las autoridades económicas no fueron capaces de aumentar las reservas del Banco Central, incumpliendo uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero también es cierto que a la mayor parte del electorado no le importó que Milei haya debido recurrir a la potencia del Norte para amortiguar la presión sobre el dólar. Solo le importó su tranquilizador resultado.

Muchos votantes prefirieron mantener la duda sobre hacia dónde los lleva Milei antes que la certeza sobre hacia dónde los conduciría el hipotético regreso del kirchnerismo al poder.

En un estudio poselectoral realizado por la consultora Synopsis, que dirige Lucas Romero, se preguntó a ciudadanos por qué votaron a La Libertad Avanza. Se llegó a la conclusión de que 28 de los 40 puntos que obtuvo la coalición oficialista se explican por simpatía hacia Milei. Siete puntos guardan relación con un apoyo al rumbo económico pese a que haya cosas del Presidente que puedan no gustar, y entre cinco y seis puntos se vinculan con el rechazo a la posibilidad de que ganara el peronismo y el temor a que esto desatara una crisis económica. En este último segmento se ubica el llamado voto centrifugado, que explica la baja performance electoral de agrupaciones como Provincias Unidas, de algunas fuerzas provinciales o de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Deberían los mileístas enamorarse de su triunfo electoral cuando buena parte de su resultado obedece al temor que suscitaba la posibilidad del retorno del kirchnerismo?

Hay otros datos que también siembran dudas sobre el nivel de satisfacción política del electorado con el gobierno de Milei. Según un estudio de Unicef, en nada menos que el 56% de los hogares argentinos, su jefe declara sentirse preocupado por la posibilidad de perder el trabajo. Y otro relevamiento, desarrollado por la consultora Empiria, que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza, detalla que en tres de los principales sectores de la actividad económica el nivel de empleo es hoy bastante menor al del promedio del año 2023: en la construcción hay un 15% menos de trabajadores; en la industria, un 12% menos, y en el comercio se registra una caída del 7%.

Una encuesta de Jorge Giacobbe, concluida el 2 de noviembre entre 2500 ciudadanos, señala que, frente a una pregunta sobre la frontera de dolor tolerable para la población argentina, el 38,5% estuvo de acuerdo en que “el esfuerzo vale la pena y hay que seguir para adelante”. Las luces amarillas se posan sobre el 10,6%, que juzga que “el esfuerzo vale la pena, pero la gente no da más”. En la otra vereda, para el 48% “el Gobierno está haciendo sufrir a la gente sin sentido”.

Muchos votantes prefirieron mantener la duda sobre hacia dónde los lleva Milei antes que la certeza sobre hacia dónde los conduciría el hipotético regreso del kirchnerismo al poder

En síntesis, no es menor el porcentaje de la población que hasta ahora parece dispuesta a tolerar el ajuste, pero ese nivel de tolerancia no será eterno. El Gobierno lo advierte y de ahí que esté apurado por exhibir inversiones que sean capaces de restablecer un círculo virtuoso que aliente expectativas de mayor estabilidad en el empleo y mejores ingresos.

El acuerdo marco de comercio e inversiones con Estados Unidos puede operar en ese sentido. Es verdad que, por cierta falta de precisiones, deja dudas sobre su alcance y profundidad, al tiempo que, como han apuntado algunos de sus críticos, es la Argentina la que, en principio, aparecería asumiendo la mayor cantidad de compromisos. Por ahora, más que un entendimiento basado en concesiones recíprocas, se asemeja más a un catálogo de demandas de Estados Unidos a la Argentina. En contrapartida, puede señalarse que Estados Unidos es el mayor importador y el mayor inversor extranjero del mundo, con 10 billones de dólares invertidos por empresas norteamericanas fuera de su país. En tal sentido, el acuerdo podría mejorar la competitividad del sector exportador argentino y colocar al país como un destino más atractivo para nuevas inversiones en áreas económicas estratégicas.

De paso por Buenos Aires, el economista y excanciller uruguayo Ernesto Talvi brindó en la conferencia de FIEL un interesante panorama en el que habló de las llamativas similitudes entre los programas con los que se enfrentaron las crisis económicas en Uruguay durante la década del 90 y en la Argentina de Milei. Señaló que, en 1990, Uruguay tenía una inflación del 130% y un déficit fiscal del 7% del PBI, carecía de reservas, no tenía acceso al crédito internacional, mostraba una economía estancada y una elevada dolarización. Se trataba de una situación notablemente parecida a la que recibió Milei en diciembre de 2023. No menos impresionante resulta, para Talvi, la similitud conceptual entre el plan de estabilización trazado en 1990 por Uruguay, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle de Herrera, y el lanzado por Milei. Ambos tienen en común el ajuste fiscal, la banda de flotación cambiaria como ancla, la política monetaria contractiva, la intención de acumular reservas, las reformas estructurales, la inyección de liquidez internacional y el acuerdo con el FMI. Las únicas diferencias consistían en que Uruguay, a diferencia del gobierno argentino actual, reestructuró su deuda, y que la Argentina, a diferencia de su vecino, tuvo el respaldo del Tesoro estadounidense.

Lo curioso del caso uruguayo es que solo se pudo bajar la inflación a un dígito ocho años después de instrumentado el plan de estabilización. En un año y medio logró bajarla desde los tres dígitos al 40%, pero desde entonces demoró cinco años y medio en llevarla a niveles inferiores al 10%. Solo al cabo de siete años y medio de programa, Uruguay obtuvo el investment grade, un año después de reformar el sistema de seguridad social. Y solo en ese momento, amplió su sistema de bandas cambiarias, aunque se debió esperar hasta 2002 para la liberación total del mercado cambiario. Una buena noticia para “Toto” Caputo, quien, al ser consultado en estos días sobre la posibilidad de avanzar hacia una flotación libre del dólar, dijo: “A los argentinos nos agarra la ansiedad de querer correr más rápido de lo que nos dan las piernas”.

Hoy el PBI per cápita de los uruguayos es en promedio un 50% mayor que el de los argentinos, cuando hacia 1980 ambos países tenían uno similar.

La primera conclusión de Talvi es que el éxito de cualquier plan de estabilización requiere paciencia estratégica y políticas de Estado. Quizás este último represente el dato más relevante de Uruguay, donde el mismo plan fue continuado por dos presidentes de distinto color político: Lacalle, del Partido Blanco, entre 1990 y 1995, y Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, entre 1995 y 2000.

La hoja de ruta que imagina el gobierno de Milei arranca después de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre con la aprobación de la ley de presupuesto para 2026 y, probablemente, con el inicio del tratamiento de la reforma laboral en comisión; según su esquema ideal, seguiría con la esperada sanción de esta norma y del proyecto de ley de presunción de inocencia fiscal en febrero, al tiempo que empezaría la discusión de la reforma impositiva. Desde el Gobierno se ha negado la posibilidad de eliminar el monotributo, aunque no se descartan cambios en el régimen, al tiempo que se aclara que el objetivo es sacarle el peso del Estado a la población, para lo cual se ampliarían las deducciones en Ganancias, ampliándolas a los gastos por movilidad y refacciones en la vivienda, y aumentando los topes de deducciones por el pago de intereses de créditos hipotecarios -hoy llegan a la irrisoria suma de 20.000 pesos por año- y por el pago de seguros de vida y ahorro.

Aun cuando resta conocer la letra chica de las reformas estructurales que propondrá el Gobierno, el oficialismo arrancaría con ventaja en este debate si se escucharan algunas de las ideas que están proponiendo referentes del kirchnerismo en materia tributaria. Máximo Kirchner sugirió volver a subir el impuesto a los bienes personales al mismo nivel que tenían en el gobierno de Alberto Fernández; Emmanuel Álvarez Agis propuso instrumentar un impuesto al dinero en efectivo (“Vas al cajero automático y por cada 1000 pesos que quieras retirar, te dan 900″, dijo). Otros alternativas que contempla el kirchnerismo van desde el impuesto a la herencia hasta un aumento a las retenciones a las exportaciones del campo.

El peronismo es presa de una trampa programática, por cuanto no puede reconocer la necesidad del equilibrio fiscal sin convalidar el plan de Milei, y de una trampa reputacional, por la incapacidad de muchos de sus dirigentes para sostener a viva voz la urgencia de desplazar a Cristina Kirchner de la conducción. Entretanto, la expresidenta, desde su prisión domiciliaria, siguió haciendo de las suyas. Posteó duros cuestionamientos hacia el tribunal que la juzga en la megacausa de los cuadernos de la corrupción. Dijo que el juicio es una “opereta” y afirmó que “se presionó, se extorsionó y hasta se torturó a acusados para convertirlos en arrepentidos”. Una nueva muestra de que el kirchnerismo solo puede exhibir un pobre pasado por delante.

Voceros del Presidente insisten en que la Argentina está de moda en el mundo y que, después de las elecciones, creció el interés de inversores por el país; la hoja de ruta del Gobierno

Más historias

“Fue una masacre”: perros salvajes mataron a 30 llamas en un establecimiento ganadero

Los generales de River, en rojo furioso: les sobra enojo y les faltan respuestas para respaldar a Gallardo

Un rey que no la habitó, un confiado Aristóteles Onassis y la apuesta que le hizo perder una casa “castillo” en Argentina